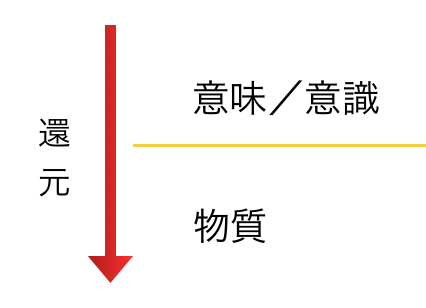

まずは、われわれの素朴なものの見方を図にしてみよう。

意味や意識の基底には物理的現実がある。わたしの手になじむハンマー、というものが存在するとして、これを私の所有物と認識し手になじむと感じるのは意識だ。これがハンマーと呼ばれ釘を打つ道具であるのは、人間の言語や社会における意味づけによる。それらを剥ぎ取って基底的なものへと還元すれば、すべては物質だ。木材と金属から構成された道具。原子、電子、原子核、云々。私の意識ももちろん、それらから構成された身体、細胞、脳のうちに生じる。

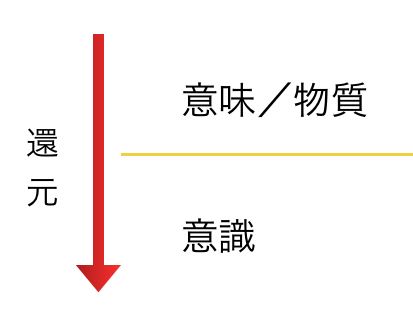

哲学者なら、たとえばフッサールならば、どう考えるだろうか。彼が提唱したのは、現象学的還元という手法、つまりすべての判断をいったん停止すること(エポケー)、それにより純粋な意識の機能を取り出すこと。

ここで基底的なものとみなされるのは、意識の作用だ。それはある種の志向性をもって意味ある世界を構成する。そこに木が立っている、というとき、それは観察する人間の意識と別個に存在しているわけではない。対象へと向かう意識が、それを木としてあらしめる。

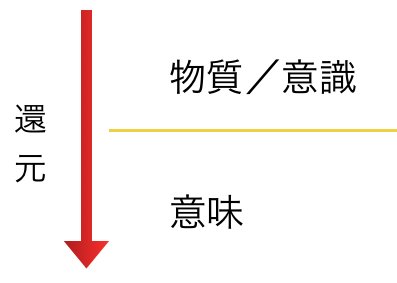

ハイデガーはフッサールの現象学を批判的に継承した。フッサールの話は、おそらく比較的理解されやすいと思うのだが、ハイデガーの加えた一捻りは、ちょっと意表をつかれる感じがする。私の理解を図にすると、こうなる。

意味がすべてに先行する。ハイデガーの文章は当然とても難しいのだけれど、たまに異様にエモーショナルでわかりやすい(ような気がする)箇所が出てくる。以下の一節を読んでほしい。

われわれにとってはあらゆる感覚よりも、物そのもののほうがはるかに近いのである。われわれは家のなかで戸がバタンバタンと鳴るのを聞くが、けっして音響学的な感覚あるいはまた単なる騒音だけを聞くのではない。純然たる騒音を聞くためには、われわれは物から離れて聞かねばならず、われわれの耳を物からそらさなければならない。

マルティン・ハイデッガー「芸術作品の根源」

まず、ここで基底的とみなされているのは、物理的現実ではない。空気の密度や、鼓膜の振動、脳細胞の働きなどは、本質ではない。では、意識はどうか。意識は、あとからやってくるものにすぎない。「物から離れ」たときに、意識の作用がそれとして取り出されるだけだろう。だから、基底的なのは「物そのもの」である。ややこしいのだが、ここで言われている「物」は一般的な意味での物質ではない。それは意味ある世界のなかに意味あるものとして位置付けられた「物」だ。空気の振動としての音響などではなく、「戸がバタンバタンと鳴る」音。おそらく、家族の誰かが夜中に起き出したのだろうか。その音で、私はまどろみを破られ、この意味に満ちた世界の中へと目を覚ます。しかしなぜここで聴覚的な例を出してくるのか、視覚的な例をあげたほうがまだしもわかりやすいのではないか。「物から離れて」とか「物からそらさなければ」というのは、明らかに「目」を例にしたほうが自然な言い方になるのだが。ちなみにこの論文で取り上げられて分析されている芸術作品は、フィンセント・ファン・ゴッホのものである。なるほど、意味に満ち満ちている絵だよな、と合点が行くだろう。

なぜ現象学の話を始めたかといえば、自作の解説をしたかったのである。

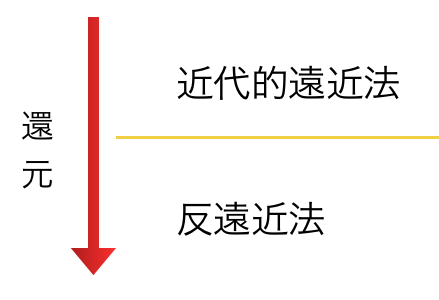

ハイデガーにおける「物そのもの」は、圧倒的な近さにおいて実在する。というか、距離の観念が生じる以前の直接性として、存在する。物理的現実、距離、可視光線、視覚、人間の主観、意識、そのもろもろを一貫した秩序のもとにまとめあげる遠近法。だが、写真による還元は、距離という観念を破壊するような「近さ」において、われわれに「物」を提示してくれるのではないか。「反遠近法」の試み(の一部)が、これである。